阅读次数: 次

《素问·阴阳应象大论》曰:“东方生风,风生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心”,肝属木,藏血主疏泄,心属火,藏神主血脉,木火的“母子关系”决定了肝与心的生理、病理关系密切。

陆曙临床十分重视肝的条达与疏泄功能,“肝者,贯阴阳,统气血,居真元之间,握升降之枢者也。”[3] 唐容川认为:“肝属木,木气冲和条达,不致遏抑,则血脉得畅。”[4]叶天士《临证指南医案》指出:“肝为风木之脏,因有相火内寄,体阴而用阳,其性刚,主动、主升,全赖肾水以涵之,血液以濡之……”指出了肝风之发生与多脏腑关系密切。龙砂医家沈金鳌指出:“一阳发生之气起于厥阴,而一身上下其气无所不乘,肝和则生气,发育万物,为诸脏之生化,若衰与亢,则为诸脏之残贼。”强调“肝和”的临床重要性。

1.肝郁血虚、心脉痹阻 由于对高血压左室肥厚病机认识的多元化,导致目前分型论治的方法上的多样化[5]。《灵枢·百病始生篇》云:“若内伤于忧怒,则气上逆,气上逆则六腑不通,温气不行,凝血蕴里不散,津液涩渗,著而不去积皆成矣。”,陆曙着眼于肝与心关系,提出高血压左室肥厚的中医基本病机为“肝郁血虚、心脉痹阻”,肝失调达而遏抑,则血脉失畅,即成朱丹溪所谓之“痰夹瘀血,隧成窠囊”,出现左室肥厚,基于此陆曙创立了“养血活血、调畅心脉”法以逆转高血压左室肥厚。

2.木郁土壅、脉道壅塞 动脉内膜局部出现斑块状增厚是动脉粥样硬化(AS)基本表现,导致血管管腔血流不畅、闭塞,其不稳定斑块的成分主要为脂质、糖类及细胞[6]。陆曙认为中医“膏”“脂”与现代医学“血脂”类似,人体正常水谷运化如《素问·经脉别论》所载:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精……水精四布,五经并行”,肝乃藏血之脏,职司疏泄,《素问·宝命全形论》言“土得木而达”,“全赖肝木之气以疏泄之,而水谷乃化。”[3]若肝失疏泄,脾土壅滞,导致水谷精微积聚脉道,《素问·经脉别论》曰:“食气入胃,浊气归心,淫精于脉”,临床所见动脉粥样硬化、颈动脉斑块等发生于与肝的疏泄功能相关。

3.论治冠心,行气解郁 “气血冲和,百病不生,一有氟郁,百病生焉”,陆曙认为郁为冠心病的重要病机,尤以气郁为主导[7]。郁者, 滞留不通, 结聚而不得发越者,皆是气机郁滞, 升降出入失常所致,龙砂医家华岫云认为“邪不解散即谓之郁”。气机不畅, 心脉阻滞,可发为胸痹。郁可致实性胸痹, 如《证治汇补》载:“气郁痰火,忧恙则发心膈大痛”;郁也可致虚性胸痹, 如《太平圣惠方》云:“思虑烦多则损心, 心虚故邪乘之”。此外,研究表明冠心病患者普遍存在焦虑、抑郁等负性情绪,负性情绪增加冠心病发病率和心源性死亡的风险。[8]。沈金鳌认为“郁开之极难, 然究不外木达火发之义”[9],“宜开发意志, 调气散结, 和中健脾。”[9],自创达郁汤、发郁汤、夺郁汤、泄郁汤、折郁汤,并提出以越鞠丸总治,或加陈皮、苏子等芳香之品, 升降并用, 宣畅气机。陆曙在吸取前辈医家经验基础上,以行气解郁,贯穿始终,常用越鞠丸为基本方加减化裁[7]。

4.双心疾病、心肝同调 《灵枢·本神》谓“心气虚则悲,实则笑不休”“肝气虚则恐,实则怒”,《灵枢·口问篇》指出:“悲哀忧愁则心动,心动则五脏六腑皆摇”,情志与心系疾病发病关系密切,《杂病源流犀烛·心病源流》言:“七情失调可致气血耗逆,心脉失畅,闭阻不通而发心痛。”。譬如焦虑症和冠心病关系密切,研究表明冠心病患者伴发焦虑的发病率约为40%-70%[10]。现代医学将心血管疾病与焦虑、抑郁等负性情绪的心理疾病并存于一个机体时称为“双心疾病”。《灵枢·邪客》曰:“心藏神,为五脏六腑之大主,精神之所舍也。”,中医“心主血脉”与“心主神明”密不可分,除具有解剖学功能外,是对精神—神经—内分泌—免疫—靶组织机体调控网络的整体概括[11]。中医学认为焦虑、抑郁的发病责之于肝[8],肝气郁滞是抑郁症发病的始动环节, 心失所主是抑郁症发病的重要因素,陆曙临床基于“双心同调”理论,在治疗心血管系统疾病着眼于“心”的同时,关注对患者情志状态的调整,调整肝心关系,条达肝郁、疏泄肝火、清化肝湿、柔养肝血等法,化裁运用越鞠丸、一贯煎、芍药甘草汤等[12],并注重心理疏导,《灵枢经·本脏》说: “志意和则精神专直,魂魄不散,悔怒不起,五藏不受邪矣”。

5.脏腑别通、心胆相关

胆附于肝,从传统脏腑阴阳表里关系论“肝合胆”,肝的疏泄正常,胆汁贮存与排泄正常,胆汁排泄通畅,肝的疏泄之性才能正常发挥,脾胃的运化正常又与肝胆关系密切。陆曙认为心肝胆经络相通,《灵枢·经别》言足少阳之别者:“入季胁之间,循胸里,属胆,散之肝,上贯心。”除关注肝与心的关系外,还应重视胆与心的关系。

陆曙早年以《内经》理论为基础,结合历代医家对心、胆的认识,分别从经络、气机及神等方面对胆相关的生理病理作了较系统的论述,认为心胆沟通与经络、心胆协调与气机、心胆统一于神智。《素问·阴别别论》说:“一阳发病,少气善咳善泄;其传为心掣,其传为膈。”陆曙根据《素问直解》与《类经》载述,一阳,即少阳胆木,心掣指心中掣痛、心动不宁。提示少阳胆病,可循经冲犯于心,导致心中掣痛等症。认为,这种“心胁痛”、“心掣”之证,究其机制,与胆心之间的经别相联有关,这类似于“胆心综合征”[13]。现代研究[14]发现,心脏及胆道均由植物神经支配,两者在胸脊神经有重叠交叉,胆道疾病可通过心脏大神经纤维牵涉至心前区导致心绞痛,胆道疾病常伴感染可诱发心脏小动脉痉挛导致心肌缺血缺氧,产生心绞痛的症状,以及心脏自律性和传导功能异常导致各种心律失常。

陆曙认为,《内经》“心掣”是指少阳主要为胆病及心脏出现以心中掣痛或和/或心动不宁等为主症的一种病证。病机复杂,大约有“相火内炽,扰动心神”“木郁火闭,心气阨塞 ”“木不生火,心气虚寒”“君相互腾,心液销铄”“胆病及脾,气血受损”,有虚有实,当分别论治。《素问·灵兰秘典论》记载:“胆者,中正之官,决所出焉。”唐容川认为“心与胆通,心病怔忡,宜温胆汤为主,胆病战慄癫狂宜补心为主。”发病上,《灵枢·经脉篇》讨论了胆病及心与心病对胆的影响关系,“是动则病口苦,善太息,心胁痛不能转侧”“是主心所生病者,目黄,胁痛……”。《备急千金要方》列“胆腑”篇“治大病后虚烦不眠温胆汤方”,有鉴于此,陆师治疗相关心律失常属心悸、不寐等,善用温胆汤或黄连温胆汤、柴芩温胆汤。

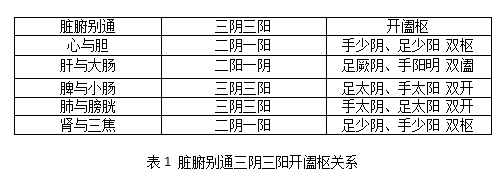

近来陆曙通过研究开阖枢理论,对心胆相关又作了阐述,明·李梴《医学入门·脏腑条分》转引《五脏穿凿论》“心与胆相通,心病怔忡宜温胆;胆病战栗癫狂宜补心。肝与大肠相通,肝病宜疏通大肠;大肠病宜平肝。脾与小肠相通,脾病宜泻小肠火;小肠病宜泻脾土。肺与膀胱相通,肺病宜清利膀胱;膀胱病宜清肺。肾与三焦相通,肾病宜调和三焦;三焦病宜补肾。此合一之妙也。”,谓之“脏腑别通”(见表1)。陆曙指出《素问·阴阳别论》在论述“一阳发病,少气、善咳、善泄;其传为心掣,其传为膈。”后,又有“二阳一阴发病,主惊骇、背痛、善噫、善欠,名曰风厥。二阴一阳发病,善胀、心满善气。三阴三阳发病,为偏枯萎易,四肢不举。”等论述,早年不易理解,通过三阴三阳开阖枢可以很好理解此段经文,阴阳均有开阖枢,具有相同开、阖、枢气化状态的三阴三阳具有别通的关系,“一阳发病”即少阳病,少阳“枢”为阳枢,实际上是阳“阖”的异常;二阳为阳明,属阳“阖”,一阴为厥阴,属阴“阖”,“二阳一阴发病”,实际上是“双阖”病,即阴阳“阖”异常。依此类推,“二阴一阳发病”是“双枢”病,“三阴三阳发病”是“双开”病。(见表1)少阴、少阳同属于“枢”,故而有别通关系,进一步证实心与胆的生理、病理关系,佐证其临床指导价值。

工作室简介

工作室简介